SSDLC 的概念與重要性

安全軟體開發生命週期 (Secure Software Development Life Cycle, SSDLC) 代表了現代軟體工程領域中一個重要的典範轉移。這種方法論將資訊安全的考量深度整合至軟體開發的每個階段,從根本上改變了傳統軟體開發生命週期 (SDLC) 中將安全視為附加功能的觀念。SSDLC 的核心理念在於將安全性提升為軟體系統的基礎需求,而非後續的修補措施。

當前的網路威脅環境呈現出高度複雜化和持續演進的特徵,從分散式阻斷服務攻擊到進階持續威脅 (APT),攻擊者的技術能力和攻擊向量不斷擴展。傳統的「先建構,後加固」開發模式在面對這些威脅時顯得力不從心,往往導致高昂的修補成本和潛在的系統漏洞。Ponemon Institute 的研究顯示,在設計階段修復安全缺陷的成本比在生產環境中修復低約 100 倍,這一數據充分說明了 SSDLC 方法論的經濟價值。

SSDLC 的理論基礎與核心原則

SSDLC 建立在四個基本原則之上,這些原則共同構成了安全軟體開發的理論框架。首先是安全左移 (Security Shift-Left) 的概念,這個原則強調將安全活動盡可能提前到開發生命週期的早期階段。通過在需求分析和系統設計階段就考慮安全需求,開發團隊能夠建立更加穩固的安全基礎,避免在後期階段進行代價高昂的架構性修改。

持續安全評估原則則體現了現代軟體開發中的漸進式改進思維。與傳統的階段性安全檢查不同,這種方法要求在整個開發過程中維持連續的安全監控和評估活動。這種持續性不僅提高了安全問題的發現效率,也使得安全團隊能夠更好地適應快速變化的威脅環境。

風險導向的方法論為 SSDLC 提供了科學的決策基礎。通過系統性的風險評估,組織能夠識別最關鍵的威脅向量,並相應地分配安全資源。這種方法避免了「一刀切」的安全策略,使得安全投資能夠產生最大的防護效益。

最後,安全文化的建立是 SSDLC 成功實施的關鍵因素。這不僅涉及技術層面的培訓,更重要的是在組織中建立共同的安全責任意識,使每個參與軟體開發的成員都能理解並實踐安全最佳實務。

SSDLC 實施階段的技術架構

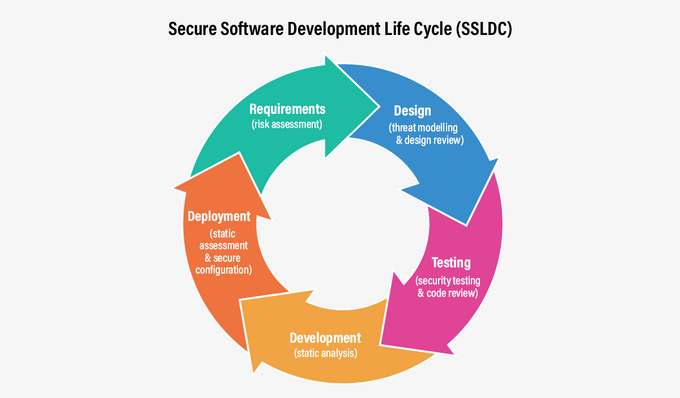

SSDLC 的實際執行可以分為四個主要階段,每個階段都有其特定的安全目標和技術要求。在需求分析與設計階段,安全工程師需要與系統架構師密切合作,進行全面的威脅建模 (Threat Modeling) 活動。這個過程通常採用 STRIDE 或 PASTA 等標準化方法論,系統性地識別潛在的攻擊向量和威脅場景。同時,安全需求的明確定義成為後續開發工作的基礎,這些需求不僅包括功能性安全控制,也涵蓋非功能性需求如效能、可用性和合規性要求。

開發階段的安全實踐主要圍繞安全編碼標準的建立和執行。現代的安全編碼標準如 OWASP Secure Coding Practices 提供了語言特定的指導原則,幫助開發者避免常見的安全漏洞如注入攻擊、跨站腳本攻擊等。靜態程式碼分析 (SAST) 工具的整合使得安全檢查能夠自動化執行,這些工具能夠在編碼過程中即時識別潛在的安全問題,大幅提升了開發效率。此外,同儕程式碼審查機制的建立不僅提高了程式碼品質,也促進了安全知識在團隊中的傳播。

測試階段引入了多層次的安全驗證方法。動態應用程式安全測試 (DAST) 通過模擬真實的攻擊場景來驗證應用程式的運行時安全性,而互動式應用程式安全測試 (IAST) 則結合了靜態和動態分析的優勢,提供更準確的漏洞檢測能力。滲透測試作為最接近真實攻擊的驗證方法,由專業的安全測試人員執行,能夠發現自動化工具難以識別的複雜安全問題。

部署與維護階段的重點在於確保安全配置的正確性和持續的安全監控。配置管理包括伺服器安全設定、網路安全策略、以及應用程式層級的安全參數。持續監控系統通過即時的日誌分析和異常檢測來識別潛在的安全威脅,而漏洞管理流程則確保新發現的安全問題能夠及時得到修補。

主要 SSDLC 框架的技術比較與分析

當前市場上存在多種成熟的 SSDLC 框架,每種框架都有其獨特的技術特點和適用場景。Microsoft 的安全開發生命週期 (SDL) 是業界最早且最成熟的 SSDLC 實施框架之一。SDL 的優勢在於其完整的工具鏈整合和詳細的實施指導,特別是在 Visual Studio 開發環境中提供了深度的安全開發支援。然而,SDL 的設計主要針對 Microsoft 技術生態系統,在跨平台應用方面存在一定的局限性,且其實施複雜度對中小型組織而言可能過於繁重。

OWASP 軟體保證成熟度模型 (SAMM) 採用了不同的方法論,強調漸進式的成熟度提升。SAMM 的核心價值在於其開源特性和技術無關性,使得組織能夠根據自身的技術棧和業務需求進行客製化實施。該框架提供了詳細的成熟度評估機制,幫助組織識別當前的安全能力水平並制定改進計畫。然而,SAMM 的靈活性也意味著實施者需要投入更多的時間和精力來設計適合的實施方案,對於缺乏安全專業知識的組織來說可能面臨較大的挑戰。

美國國家標準與技術研究院 (NIST) 的安全軟體開發框架 (SSDF) 代表了政府機構對軟體安全的最新認知。SSDF 的設計基於大量的業界最佳實踐和學術研究,提供了風險導向的實施方法。該框架特別強調供應鏈安全和第三方組件的風險管理,反映了現代軟體開發中對外部依賴的關注。由於 SSDF 相對較新,實際應用案例相對較少,但其在政府採購和合規要求中的重要性使其成為公部門和政府承包商的重要參考。

德國聯邦資訊安全辦公室 (BSI) 的安全軟體開發框架 (SIDF) 則體現了歐洲對資料保護和隱私的高度重視。SIDF 在設計時充分考慮了 GDPR 等歐盟法規的要求,提供了詳細的隱私保護指導。該框架在歐洲市場具有重要地位,但在亞太地區的應用相對有限,主要適用於需要符合歐盟法規要求的跨國企業。

SSDLC 實施的技術挑戰與解決策略

SSDLC 的實施過程中會遇到多個層面的技術和組織挑戰,這些挑戰的解決需要綜合性的策略規劃。組織文化的轉變往往是最大的障礙之一,傳統的軟體開發團隊可能習慣於快速交付的開發模式,對額外的安全流程存在抗拒心理。解決這個問題需要從高層管理開始建立安全優先的文化理念,通過展示早期安全投資的長期收益來獲得團隊的認同。漸進式的實施策略能夠減少對現有工作流程的衝擊,同時透過持續的培訓和技能發展計畫來提升團隊的安全能力。

開發效率與安全性之間的平衡是另一個關鍵挑戰。許多組織擔心 SSDLC 的實施會顯著延長開發週期,影響產品的市場競爭力。現代的解決方案主要依賴於自動化工具的深度整合,通過 CI/CD 管道中的自動化安全檢查來實現「零摩擦」的安全驗證。DevSecOps 的理念正是為了解決這個問題而發展出來的,它強調安全工具與開發工具的無縫整合,使安全檢查成為開發流程的自然組成部分。

技能缺口是制約 SSDLC 成功實施的重要因素。安全軟體開發需要開發人員具備跨領域的知識,包括安全威脅的理解、安全編碼實踐、以及安全工具的使用。組織需要建立系統性的培訓計畫,不僅包括技術技能的培養,也要涵蓋安全思維的建立。與專業的安全顧問或培訓機構合作能夠加速這個過程,同時建立內部的安全專家團隊來提供持續的支援。

工具整合的複雜性是技術實施層面的主要挑戰。現代的軟體開發環境通常涉及多種工具和平台,包括程式碼庫管理、建構系統、測試框架、部署平台等。SSDLC 要求在這個複雜的工具鏈中整合多種安全工具,包括 SAST、DAST、依賴性掃描、容器安全掃描等。成功的整合需要仔細的架構規劃和標準化的介面設計,確保不同工具之間能夠有效地共享資訊和協調工作。

SSDLC 的價值實現與效益量化

SSDLC 的實施為組織帶來的價值可以從多個維度進行量化分析。從經濟角度來看,最直接的效益來自於漏洞修補成本的大幅降低。IBM 的 Security and Privacy by Design 研究報告指出,在設計階段發現並修復的安全缺陷,其成本約為生產環境修復成本的 1%。這種成本差異的根本原因在於早期修復通常只需要修改設計文件或程式碼片段,而後期修復可能需要重新設計架構、修改多個系統組件、進行大規模測試、以及協調複雜的部署流程。

資料洩露事件的預防是 SSDLC 帶來的另一個重要經濟效益。根據 Ponemon Institute 2023 年的資料洩露成本研究,全球資料洩露事件的平均成本已達到 445 萬美元,而在醫療和金融等高度監管行業,這個數字可能達到 1000 萬美元以上。SSDLC 通過系統性的安全控制顯著降低了資料洩露的風險,從而避免了相關的直接經濟損失、法律費用、監管罰款、以及品牌價值的損害。

技術效益方面,SSDLC 的實施促進了軟體架構的整體改善。安全設計原則如最小權限、深度防禦、故障安全等,本質上也是良好軟體設計的基本原則。通過強調安全性,開發團隊被迫更仔細地考慮系統的邊界、介面設計、錯誤處理等關鍵技術要素,這通常導致更加健壯和可維護的軟體架構。此外,安全測試和程式碼審查流程的建立也提高了整體的軟體品質,減少了功能性缺陷的數量。

合規效益在當前的監管環境中變得越來越重要。隨著 GDPR、CCPA、SOX 等法規的實施,軟體系統需要滿足越來越嚴格的安全和隱私要求。SSDLC 的實施為組織提供了系統性的合規框架,不僅確保了法規要求的滿足,也簡化了審計和認證流程。許多國際標準如 ISO 27001、SOC 2 等都對軟體開發過程的安全性提出了明確要求,SSDLC 的實施為獲得這些認證奠定了基礎。

SSDLC 實施的策略規劃與執行路徑

成功實施 SSDLC 需要系統性的策略規劃和分階段的執行方法。初始階段的現狀評估是整個實施過程的基礎,組織需要全面檢視現有的開發流程、安全控制措施、工具鏈配置、以及團隊技能水平。這個評估過程通常採用成熟度模型如 SAMM 或 BSIMM (Building Security In Maturity Model) 來進行標準化的能力評估,識別當前的安全成熟度等級和改進機會。風險評估也是這個階段的重要組成部分,需要識別組織面臨的主要威脅和業務風險,為後續的安全投資決策提供依據。

策略制定階段需要根據評估結果和業務目標來設計適合的 SSDLC 實施方案。這包括選擇合適的框架標準、定義安全目標和關鍵績效指標 (KPI)、設計組織架構和角色分工、以及制定詳細的實施時程。考慮到 SSDLC 實施的複雜性,通常採用分階段的漸進式方法,優先實施高影響且相對容易的改進措施,然後逐步擴展到更複雜的安全控制。

工具選擇和整合是技術實施的核心環節。現代的 SSDLC 實施高度依賴於自動化工具的支援,包括靜態分析工具、動態測試工具、依賴性掃描工具、配置管理工具等。工具選擇需要考慮與現有開發環境的兼容性、擴展性、準確性、以及總體擁有成本。更重要的是,這些工具需要能夠整合到統一的安全管理平台中,提供集中的安全狀態監控和報告功能。

培訓和文化建設是 SSDLC 成功實施的關鍵成功因素。技術培訓不僅包括安全工具的使用,更重要的是安全思維和威脅建模能力的培養。組織需要建立多層次的培訓體系,從基礎的安全意識培訓到高級的安全架構設計,確保不同角色的人員都能獲得適合的安全知識。文化建設則需要通過政策制度、激勵機制、以及持續的溝通來強化安全責任意識。

持續改進機制確保 SSDLC 實施能夠適應不斷變化的威脅環境和業務需求。這包括定期的成熟度評估、安全指標的監控分析、以及基於實際經驗的流程優化。威脅情報的整合也是重要的改進驅動因素,組織需要建立機制來收集和分析最新的安全威脅資訊,並相應地調整安全控制措施。

SSDLC 的技術演進與未來展望

SSDLC 領域正在經歷快速的技術演進,人工智慧和機器學習技術的應用正在重新定義安全軟體開發的可能性。AI 輔助的程式碼分析工具能夠識別傳統靜態分析工具難以發現的複雜漏洞模式,特別是在處理大規模程式碼庫和跨語言項目時展現出顯著優勢。機器學習模型通過學習歷史漏洞資料和攻擊模式,能夠預測潛在的安全風險並提供個性化的修復建議。此外,自然語言處理技術的應用使得威脅建模和安全需求分析能夠部分自動化,大幅提高了安全設計的效率。

DevSecOps 的成熟化代表了 SSDLC 實施方式的根本性轉變。這種方法論強調安全、開發、和營運團隊的深度整合,通過基礎設施即程式碼 (Infrastructure as Code) 和安全即程式碼 (Security as Code) 的理念,將安全控制措施編碼化並整合到自動化的 CI/CD 管道中。容器化技術和微服務架構的普及為 DevSecOps 提供了理想的技術基礎,使得安全控制能夠在更細粒度的層面實施和管理。

零信任安全模型正在深刻影響軟體架構的設計理念。傳統的邊界防護模型假設內網環境相對安全,而零信任模型要求對每個網路連接和資源訪問進行驗證和授權。這種模型要求軟體系統在設計時就考慮細粒度的身份驗證、動態授權、以及持續的行為監控。微分段 (Microsegmentation) 和軟體定義邊界 (Software-Defined Perimeter) 等技術的應用使得零信任架構在實際系統中變得可行。

雲原生技術的快速發展帶來了新的安全挑戰和機遇。容器安全、服務網格安全、以及無伺服器 (Serverless) 運算的安全性都需要專門的技術方案。Kubernetes 等容器編排平台提供了豐富的安全功能,包括 Pod 安全策略、網路策略、以及角色基礎的存取控制 (RBAC),但這些功能的正確配置和管理需要專業的安全知識。服務網格技術如 Istio 提供了微服務間通訊的安全控制,包括自動的 TLS 加密、細粒度的存取控制、以及全面的安全監控。

結論

SSDLC 不僅是一種技術方法,更是一種思維模式的轉變。它要求我們從傳統的「事後修補」轉向「預防為主」的安全策略。雖然實施 SSDLC 可能面臨各種挑戰,但其帶來的長期效益遠超過短期的投入成本。

在當今的威脅環境下,實施 SSDLC 已經不是一個選擇題,而是一個必要的投資。組織應該根據自身的特點和需求,選擇合適的 SSDLC 框架,並循序漸進地實施,最終建立起完善的安全軟體開發能力。

透過持續的努力和改進,SSDLC 將幫助組織在快速變化的數位世界中,既保持創新的步伐,又確保產品和服務的安全性,為業務的永續發展奠定堅實的基礎。